公式ブログ “Como esta! BIO PARK”

オオカンガルーふれあいゾーン、OPEN後の近況ご一報!

3/20から一般j公開をはじめた「オオカンガルー」ご一行です。

新しい展示場は、下の写真ように広さ約1,300㎡の放し飼いゾーンにお客様が歩いて入ってもらう造りになっています。ごらんのとおり、早くも人気スポット状態です。

現在放し飼いされているオオカンガルーは、オス6+メス4=10頭…なのですが、正確には12頭と言っても過言ではないかもしれません。というのは、2頭のメスのおなかの袋のなかに、赤ちゃんがいることが判っています。赤ちゃんがお母さんのおなかの袋から顔を出してくれるようになるには、もう少し時間がかかりそうです。GW頃にどうかなぁ、6月かなぁ?って感じでしょうか。

さて、そのオオカンガルーたちはといいますと、体つきのいちばん大きいもので体長93cm、尾長が84cm、体重が約40kg。性格はそれぞれ十色ですが、総じて「オットリ」「のんびり」のマイペース屋さん。お天気のいい日は、腕まくらして寝そべっていることもあります。でも、チョット本気出して走る姿は「あっぱれ!」の一言、もちろんスゴ速です。

けらら けらけら けけら けら?

ここ長崎バイオパーク園内の「カンガルーの丘」に新しい建物が出来ました。

余談ですが、この建物は設計・施工ともスタッフの手によるものです。けっこうスゴイでしょう?

中には何がいるのか、さっそく覗いてみましょうか。

そーっと建物の中を見上げてみると、止まり木に止まっていたのはこちら、新しい仲間、「ワライカワセミ」でした。

ワライカワセミは、ブッポウソウ目カワセミ科の鳥で、体長は約40センチとカラスより一回り小さい感じですが、カワセミの仲間では最大です。オーストラリアなどに分布しており、 肉食性で昆虫類やネズミなどの小動物をはじめ、ヘビなども好んで食べることから、オーストラリアでは益鳥として大切にされているそうです。

でも、最大の特徴はそのさえずり。まるで人が笑っているように聞こえる大音量の声から、ワライカワセミという名前がつきました。

小学校などで、「わらいかわせみに話すなよ」という唄を歌った事がある方も多いかと思いますが、その通り「けらら けらけら けけら けら」と聞こえますでしょうか。そのさえずりのようすを録音してきましたので、どうぞお聞き下さい。

鳴き声はこちら(携帯の方はすみません、パソコンでぜひ聞いてください)

[MP3 player: Dewplayer を使用しています]

どうですか?面白いでしょう?大きな声で最初は他の動物たちもびっくりしていたようです。

ただ、さえずる時間は(午前中が多いようですが)あまり決まっていなくて、実際に聞くことが出来た人はラッキーかもしれません。

ということで、オーストラリアの動物たちが暮らすカンガルーの丘に会いにきてくださいね!

ヒツジの赤ちゃんが仲間入りです♪

こんにちは!なゆっぺでございます(・∀・)ノ☆

すっかり日差しが暖かくなりましたね~春の訪れが感じられます♪

この度、とってもかわいいヒツジの赤ちゃんがペットハウスに仲間入りしました!

コリデールという種類のヒツジの男の子「ライ」くんです♪

飼育員さんによって名づけられたライくん。

ん?ライ?なんかこの響き、最近よく耳にする気がしますが。

一応聞いておきましょう。

「名前の由来は何ですか??」

「え、由来?ユ・ラーイ?(笑)」

やはり(^_^;)某お笑い芸人さんのネタでした。

当のライくんもお名前がとっても気に入っているご様子で、

「ラーイ!ライくーん♪」と飼育員さんが呼べばついてくるゴキゲンっぷり☆

ライくんは2月19日に生まれ。まだとっても小さいですが、さすがはヒツジ!

オトナのヒツジみたいにモッコモコではありませんが、もう毛布みたいな毛で覆われています。

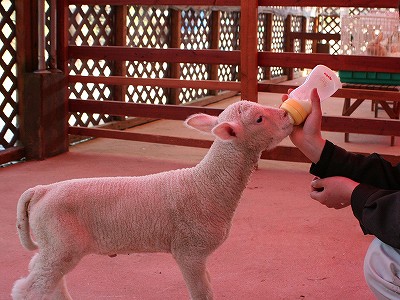

ライくんは人工哺育で、飼育員さんから哺乳瓶でミルクをもらいます☆

ミルクの時間は12時頃と15時頃。ペットハウスの中で行います!

とってもおいしそうにミルクを飲むライくん!かわいいですよ~(*´∀`*)

ぜひぜひ、ライくんに会いに来てくださいね♪

※ミルクの時間は都合により多少前後することがございますので、ご了承ください。

春の昆虫館は「甲(ヨロイ)を着た昆虫展」です!

「わくわくスプリングフェスタ」期間中の昆虫館では、甲虫(こうちゅう)と呼ばれるカラダがかたい昆虫たちが世界中から勢ぞろいしました。題して「甲(ヨロイ)を着た昆虫展」。

昆虫館には、生きた甲虫のほかにたくさんの標本も展示。パネルなどによる解説もあります。子どもたちが大好きなカブトムシやクワガタも甲虫の仲間です。ヨロイモグラゴキブリは甲虫ではありませんが名前にヨロイが付いているため登場しています。

もちろんゴキブリがメインではありません。世界のカブト・クワガタはもちろん、ゲンゴロウなどの水中に生活する甲虫たちも生きた個体がいますよ。

しかしながらジャジャ~ン、思い切って真打ち登場! 下の写真、オーストラリアに生息する世界最大のゴキブリです。その名もヨロイモグラゴキブリ。今回の展示物のなかでも一際話題になっています。

ちょっと手で持ち上げてもらいました。どうです、このリッパなカラダ。体長9センチくらいでしょうか。写真ではわかりづらいですが、ゴキブリ特有のギザギザ脚をしています。こんなのに家のなかで出会ったら、ヒエ~ッ、途方にくれてしまいます。実は彼らは森の土の中で暮らしている昆虫ですので、そんなことはないかも。

さて、どれが主役で脇役かは見るヒト次第。 イヤーッ、昆虫ってスバラシイですね、それではまたお会いしましょう!

「身近なカエル・両生類展」開催、いまカエルさんたちが危ない!

かなり前置きが長くなることをお許し下さい。

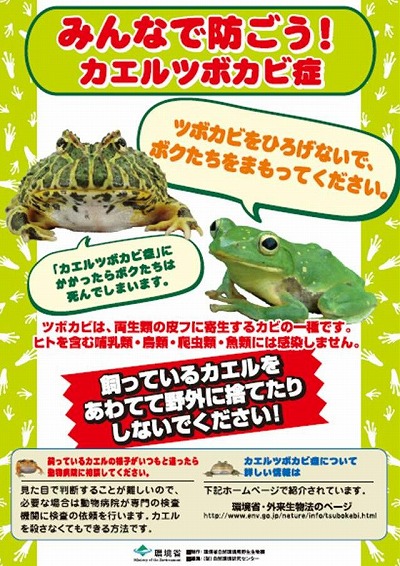

いま、カエルをはじめとする両生類の減少が地球レベルで急速に進んでいて、多くの両生類が絶滅の危機にあります。さらに両生類たちにとって致命的な「ツボカビ症」と呼ばれる病気が世界中に広がる勢いを見せています。この病気に感染しているカエルはすでに日本でも確認され、報道でも取り上げらました。下のポスターは、カエルの大ピンチを訴えたもの。環境省もこの一大事に注力しています。

カエルなどの両生類は生態系の食物連鎖の中間にあり、その減少はカエルたちの絶滅のみならず人間の生活にまで大きな影響をおよぼす問題です。そのため、世界的な機関である国際自然保護連合(IUCN)と世界動物園水族館協会(WAZA)は、「Amphibian Ark(AArk)・両生類の箱舟」という事業を立ち上げ、世界の両生類の減少を防ぐ活動を開始しました。AArkは今年2008年を“両生類の危機を世界の人々に伝える年”とし、「AArk2008カエル年世界キャンペーン」を計画して世界中の機関に参加を呼びかけています。このキャンペーンについての資料は、日本動物園水族館協会のHP上で現在公開中です。

■(社)日本動物園水族館協会 http://www.jazga.or.jp/

もっと詳しく知りたい方は、「Amphibian Ark(AArk)・両生類の箱舟」のHPへどうぞ

■Amphibian Ark http://www.amphibianark.org/index.htm

この「AArk2008カエル年世界キャンペーン」には、国内では日本動物園水族館協会のもと、38の動物園・水族館・博物館が参加(2008年2月29日現在)。さまざまなイベント、保存事業、募金活動などが予定されています。このプロジェクトに参加する長崎バイオパークがその一環として開催する第1弾、それが園内アマゾン館で開催する企画展「身近なカエル・両生類展」なのです。・・・以上、前置き終了です!

さて、その「身近なカエル・両生類展」では、地元に生息する両生類たちを紹介。どことなくユーモラスで愛らしい姿、昔はよく見かけたのに最近は見なくなったなぁ、なんて感じる人もいるのではないかと思います。両生類は水、空気、温度などいずれの変化にも敏感な生きもの。それほど環境問題が深刻になっているのは確かなようです。ツボカビ症などの出現で、こうして展示するにも細心の注意が必要なご時勢になりました。そうした地球環境の変化を考えながらご覧いただくと、また違った世界が見えてくるかもしれません。

2008年はカエルをはじめ両生類に関するいろんな活動を行う予定のバイオパーク。一連の活動を行うにあたっては、カエル博士で有名な長崎在住の生物研究家・松尾公則先生にご協力をお願いしており、今回の企画展でも大変お世話になりました。松尾先生、今後ともよろしくお願いします。

どうぶつたちのごはんタイム 3/1よりスタート!

下の写真、アマゾン館で飼育している世界最大の淡水魚「ピラルク」のお食事シーン。

ごう音とともに水しぶきを上げてエサに飛びつくさまは、まるで水面で何かが爆発したかのようです。

このように、園内で飼育している動物たちがエサを食べる様子をお客様にご覧いただく「どうぶつたちのごはんタイム」が、3/1からスタートします。わくわくスプリングフェスタ期間中、毎日開催です。

各動物たちの「ごはんタイム」スケジュールは次のとおり。飼育スタッフのエサを与えながらのお話しもお楽しみ下さいね!

[時間]・・・[動物or施設名]・・・[観覧場所]

10:30 / マゼランペンギン 【MAP⑤】

11:45 / プレーリードッグ 【MAP⑥】

15:15 / アマゾン館 【MAP④】(ピラルク、オニオオハシ、ヌートリア)

15:20 / レッサーパンダ 【MAP⑨】

15:30 / アメリカビーバー 【MAP⑤】

※観覧場所(MAP番号)は、↓こちらをご参照下さい。

http://www.biopark.co.jp/information-2map.htm

また、この「ごはんタイム」は、動物の状態をはじめ諸々の都合により、時間が変更になったり飼育スタッフがお話しできなかったりすることがあるかもしれません。そのときはどうぞご勘弁を・・・。

新着エントリー